在“林與曾”瑞典個展的VIP預(yù)展期間,國際知名足球少帥斯文-戈蘭·埃里克森與該個展團隊展開交流。

今年7月,藝術(shù)家與建筑師組合林江泉、曾東平(林與曾)攜八場完全不同學(xué)術(shù)方向的個展登陸瑞典港口城市哥德堡和諾獎作家塞爾瑪?shù)墓枢l(xiāng)韋姆蘭省。八場個展所涉及的領(lǐng)域有文學(xué)翻譯、藝術(shù)史、語言學(xué)、社會評論、政治與歷史、公共關(guān)系、小說譯本研究和出版業(yè)調(diào)查等。除了三千平米的大型個展,還有不同類型的中小型新作展,分別是在哥德堡林奈帕特森畫廊展出的“海倫娜翻譯Cinq le Choeur, Anne-Marie Albiach1966-2012的過程:林江泉個展”;在哥德堡Nils Ericsonsgatan展出“林江泉:為電箱正名”;在韋姆蘭省孫訥市立圖書館和白樺畫廊展出三千平方米的大型個展“三個譯本:林與曾”;在孫訥市Fryken畫廊展出“王怡、林與曾:斯德哥爾摩的互文與互圖”;在蒙克福斯市Flacos畫廊展出“Staffan Jofjell、林與曾:修復(fù)已丟失的1985柏林六日單車賽現(xiàn)場錄音磁帶項目”;在大型當(dāng)代藝術(shù)館——阿爾瑪美術(shù)館展出“林江泉:微干預(yù)與隱藏自我”;在超過三十年歷史的赫德倫畫廊展出:“閻連科《列寧之吻》和陳染《私人生活》的瑞典語版翻譯研究:林江泉項目”;在海登斯出版社藝?yán)日钩觯骸傲峙c曾:瑞典小型出版社調(diào)查報告”。八個個展在7月內(nèi)陸續(xù)進(jìn)行,大展將有兩個多月的展期。林江泉在瑞典同期連開八場個展,打破了中國藝術(shù)家一周三場和同期四場個展的記錄。

林江泉表示:“藝術(shù)實踐的持續(xù)性更新或具有密度黏性的發(fā)生,都是在等待‘直到光線趕上我’的那個時刻。藝術(shù)家們在一百場中練習(xí),往往是為了等待第一百零一場的到來。同期舉辦八場各異的作品展,實際上只是為了塑造小說里的一個真實的角色。如同一些導(dǎo)演拍幾部電影都是為了講同一個故事。”

“林江泉同期八場的模式提醒了人們,基數(shù)詞是可以用來做藝術(shù)實踐的。藝術(shù)家苦心追尋各種主題,卻忘記了阿拉伯?dāng)?shù)字就可以創(chuàng)作。”瑞典的藝術(shù)學(xué)教授埃里克·克里斯汀在林與曾的個展現(xiàn)場說。林江泉直言,關(guān)于基數(shù)的藝術(shù)實踐來源于女兒一歲左右時復(fù)述大人口授數(shù)字的行為。

“同期開多場個展的實踐模式實際上是‘自我節(jié)制’的一種方式,是我們團隊深刻推拿定奪的結(jié)果。其實,我是一個有烏龜節(jié)奏和蝸牛速度的人,正如我的合伙人說的,我的每一刻都像在度假,有著慢動作的人生。正因為這樣,我完成同期多展需要長期收藏毅力,并施予耐心的技藝,對時間從不敢怠慢和松懈,需要嚴(yán)謹(jǐn)而精細(xì)的時間管理。我可以想得很慢,但做得很快,也許這就很容易發(fā)現(xiàn)阿基里斯和兔子都比烏龜和蝸牛慢的秘密。”林江泉直面藝術(shù)家自身的經(jīng)營精神,他指出,“同期八場的策展模式不在于競爭化層面,與發(fā)展步伐的加速度也無關(guān),而是嘗試挑戰(zhàn)藝術(shù)或策展學(xué)發(fā)展的局限性,‘同期八展法’只是一種思考模式而已。”

林江泉剖析道:“個展實際上是藝術(shù)實踐,我們不只關(guān)注它的傳播學(xué)部位。展覽是作品公開測試、勇于自我批判和校正的最佳途徑。批判和贊譽是驅(qū)動實踐和帶入深刻思考的創(chuàng)作材料。對于策展型而非工作室的藝術(shù)家來說,場館和公共空間是他們的實踐場所,個展的數(shù)量是藝術(shù)實踐的基本單位和基礎(chǔ)方法論,量與質(zhì)相生,同期數(shù)展所隱藏的深和筆調(diào)之遠(yuǎn)比量還多。在某種文化語境中,人們比較忌諱談及創(chuàng)作的數(shù)量,我反而不回避這個問題。每一次的出場都是自我錘煉和經(jīng)受公共考驗的機會,我們不能在‘傳統(tǒng)的當(dāng)代’和既定的思維模式中限制自我。展覽基數(shù)就是突破展覽本身局限性的基本方式,相當(dāng)于基礎(chǔ)科學(xué)或應(yīng)用數(shù)學(xué)的效能,它們只會引起少數(shù)人的關(guān)注,但最終會波及大眾。”

“藝術(shù)家的經(jīng)營需要有奧林匹克精神。”林江泉提到,“李禹煥講過,大意是藝術(shù)家實際上是戰(zhàn)士,每一分鐘都不敢放松;曹斐認(rèn)為帶著孩子做藝術(shù),生活就是一場戰(zhàn)爭;段建宇說她生完孩子之后,做一個爆炸頭的用意大概是想在真實生活中發(fā)出一聲高亢的聲音。我們自從帶著孩子做藝術(shù)實踐之后,我把他們的話串聯(lián)起來并改編成:‘戰(zhàn)士帶著孩子在藝術(shù)戰(zhàn)場中出來,頭發(fā)已經(jīng)被時間的戰(zhàn)火燙直,一根根地豎了起來。’當(dāng)你從不斷錘煉中回過頭來,你會發(fā)現(xiàn):一生只寫兩首詩的懶惰詩人以孤篇蓋全唐和在一年里像失控一樣連續(xù)拍幾部電影的伯格曼,他們的去來都是在同一條路上——如同運筆的提已帶按。既然這是一個展事過剩或繁榮的時代,我們希望把握過剩公共性的浮動幅度——如同妹島和世把公共建筑化為平面。個展可以是是一門學(xué)科,個展研究是策展學(xué)領(lǐng)域的一個方向。每當(dāng)我們細(xì)想,很多個展經(jīng)營比起日本藝術(shù)家個展的密度經(jīng)營之術(shù),我們?nèi)杂芯嚯x。意大利頂級藝術(shù)家Michelangelo Pistoletto的案例也在我們的個展研究范圍。他在1976年9月有12個連續(xù)的展覽和創(chuàng)作了《10月的100次展出》計劃;他于1978年在柏林的國家美術(shù)館和不同的空間舉辦13個展。在藝術(shù)生涯仍然是青春期的Pistoletto面前,同期八場展出只是我們的基礎(chǔ)練習(xí)。不過,我們這一代有一個契機,80、90后的中國藝術(shù)家和策展人在國際化的環(huán)境中成長,信息化和高技的藝術(shù)實踐將會更新策展學(xué)的歷史。”

近年來,林江泉在Joseph Beuys的工作上做細(xì)化或局部的延伸,他把許多有學(xué)術(shù)和實踐積累的職業(yè)人士,如經(jīng)濟學(xué)家、企業(yè)家、會計師、工程師、醫(yī)生等,通過藝術(shù)策略把他們的本職變成藝術(shù)家。同時,他也向他們展開廣泛的交流。比如連續(xù)同期開辦多場個展就是受到企業(yè)管理的影響,他說企業(yè)研究中的“倒過來發(fā)展”更新了他本在傳統(tǒng)的當(dāng)代藝術(shù)環(huán)境中發(fā)展的方向。

藝術(shù)組合“林江泉與曾東平”舉辦展覽,除了在不同的時間、地點和人物反思自身的創(chuàng)作,他還把一些自己喜歡的中國和韓國80后藝術(shù)家的作品帶到北歐舉辦展覽,這也是他追求量質(zhì)相生和公共精神的方式,他認(rèn)為:“藝術(shù)家只是沉迷于自己的出場,容易迷失和掉進(jìn)自戀狂的境地。我們希望自己是煙花,煙火是相互點燃的。”香港諳熟藝術(shù)史的詩人飲江曾經(jīng)評價:“林江泉不但勇于更新自我,還常常思考著如何令身邊的朋友更有成就,令人佩服。”

林江泉認(rèn)為在他們的“同期數(shù)展”中,有些相當(dāng)于是他們的論文或長篇小說;有些相當(dāng)于他們的評論、隨筆、劇作、詩作或譯作;有些甚至相當(dāng)于日記和通信。林與曾表示:“在藝術(shù)史上,有很多從來不公布自己作品的藝術(shù)家,到很多少年之后人們才發(fā)現(xiàn)他們是從事藝術(shù)創(chuàng)作的。還有一種是在90歲之后才舉辦第一個個展,比如古巴裔美國藝術(shù)家Carmen Herrera在104歲在在紐約市政廳公園迎來她的首個公共藝術(shù)展。即使是當(dāng)代的藝術(shù)家,亦要求自己在工作室積累一段時間再展覽。藝術(shù)創(chuàng)作和策展學(xué)發(fā)展到今天,很多傳統(tǒng)的當(dāng)代模式構(gòu)成了發(fā)展的局限性。TPO法則中的時間、地點和場合成為了藝術(shù)家和策展人做作品的媒材,這三個要素成為了藝術(shù)家的畫布、雕塑刀、建筑圖紙、摭拾物、現(xiàn)成品、導(dǎo)筒等。藝術(shù)家走出工作室才能直面社會問題。展覽的密度能讓藝術(shù)家進(jìn)入可研的方向。可研同樣是藝術(shù)實踐的必要性參與,而非闡釋。”林江泉把圖書館打造一個大型展覽并同期連續(xù)推出小型個展引起瑞典藝術(shù)與文學(xué)界巨大的反響,林與曾的瑞典學(xué)術(shù)主持、藝術(shù)史學(xué)人卞德柏認(rèn)為這是一個充滿機鋒或抱負(fù)的實踐。正如卞德柏與北歐著名的畫家Karin Broos的談話中說到:“林江泉不只是藝術(shù)家...確切地說,他是Genius類型的藝術(shù)家。”

“你的藝術(shù)實踐令人驚駭,不可思議,難以置信,勢不可擋.....”在林與曾的瑞典展覽現(xiàn)場,藝術(shù)家比吉塔·埃里克松握著林江泉的手激動地說,評價的形容詞重復(fù)強調(diào),語速越來越快,似乎用畢她的詞匯量也只是溢于言表。

1、“海倫娜翻譯Cinq le Choeur, Anne-Marie Albiach1966-2012的過程——林江泉個展”

(林奈帕特森畫廊,哥德堡)

在哥德堡林奈帕特森畫廊(Majorna-Linné)舉辦了翻譯主題的個展“海倫娜翻譯Cinq le Choeur, Anne-Marie Albiach1966-2012的過程——林江泉個展”。瑞典知名翻譯家海倫娜曾經(jīng)與國際著名劇作家Lars Norén獲得同一個文學(xué)獎。海倫娜與法國著名的當(dāng)代詩人、翻譯家Anne-Marie Albiach是好友,Albiach生前與海倫娜保持通信和見面。Albiach的詩集Cinq le Choeur, Anne-Marie Albiach1966-2012達(dá)600頁,是海倫娜近年從法語翻譯成瑞典語的大項目。藝術(shù)家林江泉通過翻譯學(xué)的角度采訪海倫娜翻譯Albiach的過程后,海倫娜給林江泉與曾東平公開她翻譯Albiach的一間書房,林江泉主持梳理了海倫娜翻譯Albiach的資料庫,以藝術(shù)家的譯作初稿作為開端,系列裝置作品用順敘和倒敘兩種敘事方式展出了資料庫的Albiach歷年的詩集、文集、入編集、朗誦會詩刊、書信、明信片、報刊、相片、畫像、往來禮物、筆譯初稿、筆譯修改稿、打印稿、磁盤、筆記本電腦等,展出物品近300件,一個翻譯項目的前世今生和翻譯過程的不確定性在資料的巨細(xì)無遺中一一入鏡。林江泉以裝置策略分類展出這些翻譯的隱秘部位,以此探討現(xiàn)實社會中的信息對稱問題和透析世界的內(nèi)部生成結(jié)構(gòu)。

2、“林江泉:為電箱正名”

(尼爾斯·埃里克松藝?yán)龋绲卤ぃ?/strong>

“林江泉:為電箱正名”的藝術(shù)個展在哥德堡尼爾斯·埃里克松藝?yán)龋∟ils Ericsonsgatan)七層展陳空間中連續(xù)進(jìn)行,空間面積約800平方米。全球知名策展人David Elliott曾經(jīng)提出:“我對展覽有兩種看法,一種是揭示一種美,另一種是揭示一種真實。我認(rèn)為揭示美的藝術(shù)是比較可怕的,而揭示真實的藝術(shù)卻是更為重要的,因為藝術(shù)的本質(zhì)是反映一種生存狀態(tài),而不是反映高級文化,這不是藝術(shù)深層的東西。”當(dāng)代藝術(shù)面對現(xiàn)實,高級文化隔絕現(xiàn)實部位,白盒子式的展館往往欠缺現(xiàn)實意義。林江泉發(fā)現(xiàn)有很多朋友喜歡在工作室通過畫作來遮掩電箱等室內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)備,學(xué)者認(rèn)為這一舉動有高級文化傾向,是過度提純,忽視現(xiàn)實和拒絕平凡世界的觀點,淪為神圣的俘虜。他認(rèn)為藝術(shù)家需要敢于面對礙眼、丑陋的現(xiàn)實,那是真實的一面。有些基礎(chǔ)措施一直都在,只是它的作品性從來沒有被人看到。藝術(shù)家回應(yīng)了昆德拉將詩歌的抒情性視作是“kitsch”,排斥生存中根本不予接受的一切;亦回應(yīng)了波蘭Gombrowicz和Zagajewski在反對詩歌中批判部分詩歌遠(yuǎn)離現(xiàn)實世界的觀點。林江泉指出:“即使是當(dāng)代的家具設(shè)計師和時裝名家也一直擔(dān)任面對真實一面的職責(zé),比如他們常常以城市垃圾轉(zhuǎn)化系列生活用品類的裝置,他們以反對美學(xué)泛濫的方式提醒人們思考現(xiàn)實。”在“為電箱正名”中,林江泉以一百張展簽重新命名不同類型電箱,題材涉及社會和經(jīng)濟的深刻反思,以徹底的空洞感充斥畫面和積慮現(xiàn)實,同時是對Robert Ryman白色繪畫多樣性的反叛;是對Richard Meier包羅萬有的白色派建筑的批判和對藝術(shù)史、建筑史進(jìn)程的諷喻,該展出是林江泉一項“四兩撥千斤”的作品。

“為電箱正名”以常規(guī)語言對付現(xiàn)實并達(dá)到局限后,發(fā)現(xiàn)具體目標(biāo)所迸發(fā)出的醒悟勝任了生活的關(guān)鍵時刻。林江泉在這個項目中刪除圖像和避免構(gòu)件:“有時候,我畫nothing;我鑄造和構(gòu)筑nothing;我也沒寫和沒拍攝任何東西,兩手空空去完成一個展覽。空間在細(xì)微的改造中成為了一個有信息密度展覽,但無可否認(rèn)我的腦里帶著一個修改了多遍的劇本式、論文式或建筑圖紙式的策展書,這是藝術(shù)家和建筑師、導(dǎo)演的靈魂合影。”該展覽被視為是社會評論的實踐,從“反對詩意”的表現(xiàn)背后蘊含著政治性批判,從個人的經(jīng)驗中傳遞普世價值,引發(fā)對一連串龐大的社會事件和問題的探討,讓觀眾在司空見慣的電箱面前看到隱藏在遠(yuǎn)處的喜悅和顫栗。

3、三千平方米的大型個展“三個譯本,林與曾”

(韋姆蘭省孫訥市立圖書館和白樺畫廊,孫訥市)

據(jù)瑞典韋姆蘭省孫訥市政府的官方消息,孫訥市市立圖書館和白樺畫廊(Galleri Bj?rken, Sunne Bibliotek)榮幸宣布,將于2019年7月6日—8月31日舉辦中國藝術(shù)組合“林江泉、曾東平”大型個展《三個譯本》,該展覽是通過瑞典當(dāng)代文學(xué)的中日韓翻譯版本轉(zhuǎn)化為多媒介的藝術(shù)實踐,從文學(xué)翻譯實踐和翻譯學(xué)的角度來體察人性、提煉情感,在翻譯的坐標(biāo)軸之中觀景辨景,以此反思人們身處的現(xiàn)實、社情和經(jīng)濟發(fā)展。這個展覽的籌備歷時兩年構(gòu)思打磨,藝術(shù)家在孫訥市市立圖書館和白樺畫廊展出一系列具突破性的全知視角作品,更新其與斯堪的納維亞地區(qū)交流的歷史、藝術(shù)觀念和方法論,試圖通過“深刻閱讀”的全新觀展模式稀釋展事過剩、美學(xué)濫用的時代悶局。

他們將通過前沿的觀念在孫納市市立圖書館三千平方米的面積和展館戶外的周邊環(huán)境切分多個公共的展區(qū),進(jìn)行論文式的當(dāng)代藝術(shù)實踐,從館外環(huán)境貫穿館內(nèi)展廳,試圖將展館的折疊空間化為平面。一個大型的開放式公共建筑高妙地展示了他們的架上項目、紙本繪畫、裝置、雕塑、影像與電影短片、詩歌翻譯、詩歌與小說寫作、多語種編譯書籍與出版物、翻譯學(xué)與當(dāng)代藝術(shù)交叉研究論文、建筑設(shè)計草圖等。林江泉稱,他們的展覽類別紛繁復(fù)雜,在展覽中把“群戲當(dāng)做一個人來拍攝”。

在該揭幕展中,其中最為矚目的作品有多項:在瑞典媒體采訪和北歐藝術(shù)家發(fā)表的見證下,林與曾個展系列作品發(fā)布。發(fā)布了大型裝置系列:A篇:《On longing:抽取十萬零一本限制級譯本(banned book)構(gòu)造圖書館的共用墻》;B篇:《閉眼看自己:給你抽取十萬張限制級影片》;C篇:《限制級音樂CD及其他音像制品》,這個項目從2017到2019年,文獻(xiàn)整理歷時兩年,收集禁書與禁片超過20萬本/張書籍、影片和音樂CD,展區(qū)除了圖書閱覽區(qū),還包括圖盲文區(qū)域、洗手間區(qū)域、辦公室區(qū)域等,書籍類型包括文學(xué)、情色、西方歷史、宗教和政治等)林江泉與曾東平更新了阿根廷藝術(shù)家瑪塔·米努欣以10萬冊禁書筑成的《書之帕特農(nóng)神廟》,他們從圖書出版學(xué)、編輯學(xué)和圖書館學(xué)的方式分類,把禁書延伸到禁片和限制級音樂的音像制品,把限制級書籍和公共書籍共同展示,更具公共意義、矛盾性和復(fù)雜性,另外還設(shè)有輸入限制級書籍?dāng)?shù)據(jù)庫讓觀眾在藝術(shù)互動環(huán)節(jié)進(jìn)入思考。當(dāng)記者問到《圖書館的共用墻》和《書之帕特農(nóng)神廟》的不同時,林江泉笑稱:“我們的作品比她的多了一冊書,并且我們消除了作品的造型和淡化了戲劇性,如同小說沖淡而情深,著重于提煉情感和人性。”第二項是林與曾大型雕塑項目《60seconds sculpture 60組/件》,媒體評論稱:“林江泉與Peder Nilsson等多位歐洲杰出的現(xiàn)代舞舞蹈家展開廣泛合作,他以'60seconds雕塑'的解構(gòu)性和流動性更新了奧地利Erwin Wurm' 1 Minute雕塑 '的復(fù)合性本體論。林與曾這對組合的藝術(shù)實踐如同法國哲學(xué)家Jean-paul Sartre和Simone de Beauvoir的復(fù)現(xiàn)。”(注:雕塑現(xiàn)場將會在個展兩個月時間按照林與曾的雕塑方案舉行舞蹈工作坊,個展現(xiàn)場和戶外有部分小型實體雕塑和建筑模型雕塑版穿插其間。)第三項是個展聲音項目《林江泉多語種個人脫稿朗誦會》彩排現(xiàn)場,持續(xù)時間:兩個小時,朗誦內(nèi)容:詩歌與小說片段,朗誦語言:普通話、瑞典語、葡萄牙語、英語、西班牙語、法語、日語、韓語、粵語、客家話、閩南語系等。該項目是藝術(shù)家在藝術(shù)家在畫室工作為其一年的聽力、記憶與語言測試結(jié)果。第四項是《歐洲語言語音交叉實驗筆記》,以藝術(shù)策略每天記錄一次,歷時一年,共365件。第五項是藝術(shù)家聯(lián)合中日韓的翻譯家翻譯了本特·伯格的文學(xué)書籍,其中日語有兩個版本。

該展還有一個引人關(guān)注的部分,即林與曾把作品融入了Nils Olssons捐贈的瑞典1275-1950年錢幣鑄造展。源自古代和當(dāng)代的兩股能量,張力交錯牽拉,相吸相斥,時間在兩個空間各自打開。藝術(shù)家用一種新的展覽形式進(jìn)行問答,當(dāng)代藝術(shù)系統(tǒng)激發(fā)傳統(tǒng)意義上的文物還原古代雕塑家錢幣設(shè)計的當(dāng)代性,在不同的文化層面中激活觀眾的多維視角。

個展得到瑞典報紙NWT以兩個整版報道,日報Fryksdals Bygden以一個整版報道。展覽前廣播媒體邀請策展人進(jìn)行了訪談。兩份報紙的主編Mats Dahlberg和Dan Enwall分別作了采訪。媒體綜合報道:林與曾三千平米的個展將瑞典的市立公共圖書館和白樺畫廊變成一件作品,其藝術(shù)實踐將公眾參與性推向極致。林江泉更新、延伸并細(xì)化了博伊斯的工作,他將作家、翻譯家、編選家、經(jīng)濟學(xué)家、會計師等職業(yè)人士轉(zhuǎn)化成美術(shù)館意義上的藝術(shù)家,令人意外的是,他還善于更新藝術(shù)家的身份,通個dual solo展把contemporary artist轉(zhuǎn)變?yōu)閏on and temporary artist,不斷挑戰(zhàn)認(rèn)知的層次和極限,并打開其套層結(jié)構(gòu)。林與曾個展的學(xué)術(shù)主持說:林已經(jīng)瑞典文學(xué)獎和藝術(shù)家的情人。該個展被入選到2019塞爾瑪·拉格洛夫文學(xué)獎與孫訥文化事件刊物,在該展的VIP預(yù)展期間,連世界頂級足球少帥斯文-戈蘭·埃里克森也與該個展團隊展開交流。

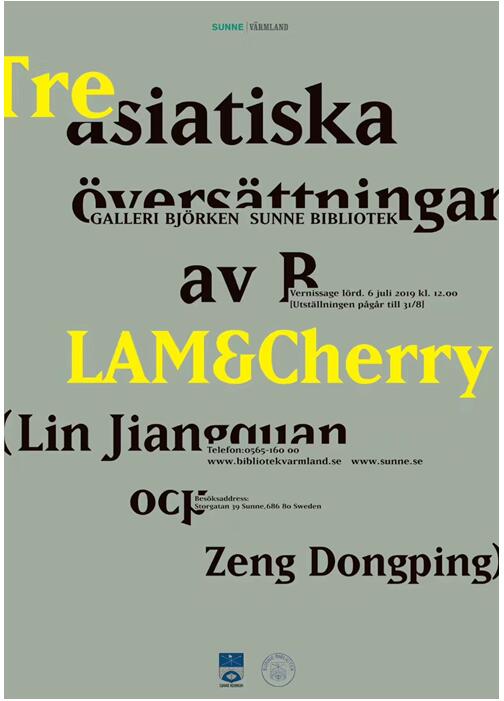

三千平方米的大型個展“三個譯本,林與曾”的北歐地區(qū)海報,海報還設(shè)有美洲和亞洲地區(qū)版本。

4、“王怡、林與曾:斯德哥爾摩的互文與互圖”

(Fryken畫廊,孫訥市)

該展在Fryken Galleri進(jìn)行。位于塞爾瑪·拉格洛夫小說中的Lake Fryken湖畔一處迷人的森林與湖泊交集的地區(qū),有著修長的湖泊和變幻出不同藍(lán)色的山巒。人們可以欣賞湖泊全景。(1891年,拉格洛夫借長篇小說《尤斯塔·貝林的薩迦》登上文壇。這部小說描繪了19世紀(jì)20年代,韋姆蘭蘆汶長湖(現(xiàn)實中叫"Fryken")兩岸的人物和事件。)Fryken空間里面還設(shè)有瑞典國寶級畫家Las Lerin的作品陳列室(Las Lerin是北歐地區(qū)首屈一指的水彩畫家,也是世界上最杰出的水彩藝術(shù)家之一)。

蘇珊·桑塔格反對闡釋(against interpretation)。藝術(shù)寫作并非是對作品進(jìn)行闡釋或解讀,而是藝術(shù)實踐的一種。當(dāng)王怡在瑞典皇家美術(shù)學(xué)院期間所創(chuàng)作的瑞典系列和關(guān)于王怡的評論并置展出,可以產(chǎn)生即時性可視效應(yīng)的王怡架上作品與要進(jìn)行“深刻閱讀”方能在認(rèn)知中可視的論文形成反差空間,論文被視為評論家自己修改畫家的仿作,有作者親筆簽名與編號的論文印刷品由此成為了視覺藝術(shù)作品中的基本單位,論文的片段通過視覺策略、印刷、材料的表達(dá)成為了一系列視覺作品,兩種作品產(chǎn)生“互文與互圖”的新型策展機制。有藝術(shù)評論家和藝術(shù)史家曾經(jīng)建議:“藝術(shù)評論家不要當(dāng)藝術(shù)家。”林江泉的實踐證明了,如果評論家把自己生產(chǎn)的內(nèi)容通過視覺內(nèi)容再次產(chǎn)出并具有流通價值,超越了閱讀和研究的功能,他挖掘了評論家的藝術(shù)家身份,這不但打破了一些評論家的建議,有雙面兩手抱負(fù)的評論家似乎看到新的出路,由于評論家中的藝術(shù)家自主生產(chǎn)內(nèi)容,由此也更新珍妮·霍爾澤的創(chuàng)作方法。

5、“staffan Jofjell、林與曾:修復(fù)已丟失的1985柏林六日單車賽現(xiàn)場錄音磁帶項目”

(Flacos畫廊,蒙克福斯市)

瑞典蒙克福斯市Flacos畫廊是一家集展覽、視覺藝術(shù)創(chuàng)作和出版的機構(gòu)。林與曾得到蒙克福斯的邀請,藝術(shù)家聯(lián)手年近七旬的的視覺藝術(shù)家和電影人Staffan Jofjell開展了一個歷史項目。林江泉表示:“Staffan的外表、騎摩托車遠(yuǎn)行和長期以大地為伴的特征令人想起美國建筑師Antoine Predock。在Staffan的臉上似乎能看到羅弗敦群島散落在洶涌湍急的挪威海中,延綿無盡的的崇山峻嶺、峽灣和海灘。”

這個展出項目是根據(jù)照片重新復(fù)制并重現(xiàn)1985年柏林六天單車賽丟失的現(xiàn)場錄音磁帶,重現(xiàn)1985年在柏林德國館六天單車賽的現(xiàn)場錄音。1985年10月17日,西柏林,墻被推倒的前四年。這個城市在東德地區(qū)仍然是一個孤島,冷戰(zhàn)比在歐洲公開的狀況更加真實。世界政治的不穩(wěn)定不斷提醒柏林人,他們的城市是多么脆弱。西柏林人堅忍地在他們的孤立中保持一種常態(tài)的精神。自1909年以來,柏林每年都會舉辦六天單車賽。在推到柏林墻前夕,他們依然堅持在德國館舉行六天單車賽的傳統(tǒng),把這座城市的荒謬拒之門外,在這個儀式中說出自己榮耀的夢想和真實的秘密。無法忽略的還有政治,有些人逃亡至此,只想活得不那么心驚肉跳。年輕的Staffan 投身于這場競賽,紀(jì)錄了這一切。他用六天時間記錄了比賽的聲音和視覺影像,不幸的是聲音錄音帶此后不久丟失,起因是拍一部電影,于是照片塵封了近30年。30年后,他決定把發(fā)生的一切發(fā)表出來,向世界講述十月發(fā)生的那段柏林歷史,并于2014年在柏林、巴塞羅那以及倫敦各地舉辦展覽。2018-2019年,林與曾以修復(fù)已丟失的六天單車賽的現(xiàn)場錄音、視覺和單車裝置等藝術(shù)方式再次重演了這段歷史和激活了這個記錄項目。

這個項目的展出目前已經(jīng)有兩站的排期,展出地點將在拉脫維亞的里加和挪威的奧斯陸進(jìn)行。

林與曾個展得到瑞典報紙NWT以兩個整版報道,日報Fryksdals Bygden以一個整版報道。

6、“林與曾:微干預(yù)與隱藏自我”

(阿爾瑪美術(shù)館,奧斯特拉·阿姆特維克)

這個展覽是林江泉通過迷幻的視覺策略和微型的作品隱身或潛匿在二十多位當(dāng)代藝術(shù)大師的作品之中,但這不是考驗視力的視覺游戲,而是形成難以察覺有無處不在的偽裝藝術(shù),在不暴露自我中試圖滲透于更廣闊的公共空間和存在哲學(xué)中,并在自己系列作品中標(biāo)注上“這是我的作品的贗品”、“匿名展出”和在沒有展品的展臺上演繹不存在的雕塑和在空白畫框上表達(dá)缺席的畫,成為隱身中再次藏匿的敘事結(jié)構(gòu),也是城市學(xué)中微干預(yù)規(guī)劃設(shè)計的一種轉(zhuǎn)向,從中檢驗了藝術(shù)家對自我的認(rèn)知。同時,藝術(shù)家還借鑒了莫泊桑小說中的隱藏技法,隱藏藝術(shù)家的心理活動、想法和心思,恰到好處的隱藏突出了去熟悉化的主題,比如突出難民所隱藏的才能,達(dá)成非隱之隱。藝術(shù)家?guī)ьI(lǐng)觀眾學(xué)會在大師的作品中隱藏自我并觀摩大師,找到好角度一避免有被灼傷的危險。這個展覽給大家提供多種走進(jìn)大師指定禁區(qū)的安全方式,也是找到自我的隱秘途徑。這個展覽是與美術(shù)館的展覽部主任、導(dǎo)覽員、展覽部助理、美術(shù)館餐廳服務(wù)員和觀眾的一次互動美術(shù)的游戲,與他們協(xié)作并把他們轉(zhuǎn)化成藝術(shù)家成員。通過作品不斷地暴露和隱藏,繼續(xù)表達(dá)每個美術(shù)館工作人員的自我意識主題,同時揭示了工作人員所隱藏的多種才華和秘密。

7、“閻連科《列寧之吻》和陳染《私人生活》的瑞典語版翻譯研究——林江泉個展”

(赫德倫畫廊,韋姆蘭地區(qū))

赫德倫畫廊始于1990年,具有近三十年舉辦當(dāng)代藝術(shù)展的歷史。本展覽在于研究Anna Gustafsson Chen 翻譯小說家閻連科的《列寧之吻》(Lenins Kyssar)和陳染的《私人生活》。

《列寧之吻》跳躍的敘事時間和離題發(fā)揮的章節(jié),頗似18世紀(jì)英國作家勞倫斯·斯特恩的著名小說《項狄傳》(Tristram Shandy)的手法,閻連科對腳注的倚重,令同樣喜歡用腳注的美國當(dāng)代作家大衛(wèi)·華萊士(David Wallace)相形見絀。藝術(shù)家把小說中的“閻連科腳注”剪出來,虛構(gòu)了一個美術(shù)史中微小而重要的“展簽歷史”。小說《列寧之吻》中虛構(gòu)了一段匪夷所思的極至創(chuàng)業(yè)體驗——主人公柳縣長用“受活莊”里上百個聾、啞、盲、瘸的殘疾人組成“絕術(shù)團”巡回演出賺來的錢,在附近的魂魄山上建起了一座“列寧紀(jì)念堂”,并要去遙遠(yuǎn)的俄羅斯把列寧的遺體買回來安放在中國大地上以發(fā)展旅游經(jīng)濟。藝術(shù)家把小說家這部的虛構(gòu)提煉為裝置藝術(shù),把小說的瑞典語版做成系列裝置敘事,以此表達(dá)了對鄉(xiāng)村中國乃至人類命運的無以訴說的絕望和悲憫。展覽融合了超現(xiàn)實主義的影響和紀(jì)實的慣例。

《私人生活》是一部描寫現(xiàn)代大都市女性生命軌跡的嚴(yán)肅的先鋒小說,它以主人公自身的女性經(jīng)驗和隱秘的內(nèi)心生活為視角,講述了一個女孩兒在成長為一個女人的過程中不尋常的經(jīng)歷和體驗。女主人公在一特殊的生活背景中長大,敘述了在學(xué)生時代她是個孤寂的不能融入集體的“陌生人”。在《私人生活》中,陳染以極具現(xiàn)場感的“親歷者”身份,將以往竭力回避和囚禁的邊緣化的個人身體經(jīng)驗編織進(jìn)帶有一定自傳色彩的文本中,使女性身體具有了自在自由的本體與美學(xué)的意味。在這些創(chuàng)作中,小說家對身體經(jīng)驗的諦視、觸摸與冥想,成為現(xiàn)代性反思的一部分,以及顛覆男權(quán)中心話語的一種僭越性力量。女性從中重新發(fā)現(xiàn)和找回淹沒的自我,重建了文學(xué)史中的女性身體修辭學(xué)。這是一部獨特的女性成長史,它不僅是女性肉體的、生理和心靈的成長史。藝術(shù)家由此把這本小說重塑、重構(gòu)并重新定義為身體親歷者的雕塑與裝置作品。

生活有成品嗎?藝術(shù)家運用正式出版的譯本(成品)重組成草稿,通過對譯本的小說片段掩蓋、片段切割、設(shè)立句子填空題去除整本小說的文字等方式來構(gòu)造“翻譯草稿”的猜想形態(tài),呼應(yīng)生活的草稿,對應(yīng)小說在另一種語言中的出現(xiàn)的草稿空間,以此表達(dá)人類不斷變化的“命運草稿”無以訴說的絕望、悲憫和秘密。同時回應(yīng)譯者閻連科和陳染Anna Gustafsson Chen所言:“學(xué)漢語這件事讓我明白瑞典和西方世界不是世界的中心。實際上,一個人所在的地方就是那個人的世界的中心。”

8、“林與曾:瑞典小型出版社調(diào)查報告”

(海登斯出版社藝術(shù)空間,芬斯波)

藝術(shù)家對一家二十年來出版了兩百多本文學(xué)與藝術(shù)圖書的瑞典小型出版社進(jìn)行采訪和調(diào)查,這個調(diào)查式的個展所展出的系列室內(nèi)/戶外裝置作品包括出版計劃、圖書編撰、出版書籍、書籍設(shè)計、編輯、出版賬簿、出版合同、銷售情況等內(nèi)容。以此透視瑞典小型出版社的生態(tài)和脈絡(luò),以藝術(shù)策略把一個出版社的內(nèi)部信息做成出版參考文獻(xiàn),并通過當(dāng)?shù)氐奈膶W(xué)與藝術(shù)的消費來窺探當(dāng)?shù)厝说纳罘绞健㈤喿x日常、家庭和人生記憶。研究出版活動的內(nèi)在規(guī)律、出版與社會的聯(lián)系,探索出版發(fā)生、發(fā)展的歷史以及在人類文明中的地位和作用。同時,展覽通過“出版回憶錄”這一媒介追憶一些歐洲一些藝術(shù)家和作家的創(chuàng)作生涯。藝術(shù)家聚焦書籍的詞與物的能指或所指。藝術(shù)家與瑞典出版人合作,以當(dāng)代藝術(shù)探索出版業(yè)、出版學(xué)本身的實踐成為了全新的一次領(lǐng)域界限突破,把瑞典懶洋洋的出版商轉(zhuǎn)化成了藝術(shù)家。藝術(shù)家的出版調(diào)查亦反射出當(dāng)代社會急速浮躁的變化。

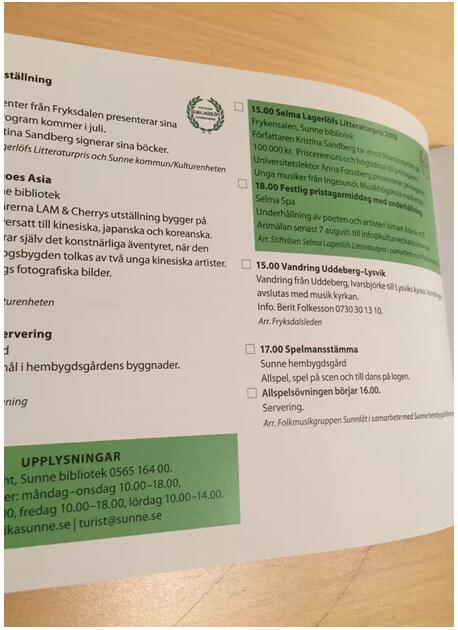

林與曾個展入選瑞典孫訥文化事件薄“賽爾瑪·拉格洛夫文學(xué)獎2019”節(jié)目單元。個展與頒獎禮信息并列發(fā)布。該獎項以諾貝爾文學(xué)獎首位女性獲得者命名。

粵公網(wǎng)安備44030702000122號

粵公網(wǎng)安備44030702000122號