近年來,當代藝術與文學組合“林江泉與曾東平”多個個展陸續在北歐舉行,諾貝爾文學獎評委、瑞典學院院士吉拉·莫薩德(Jila Mossaed)先后三次出席林與曾的個展并與策展人進行學術實踐,展開了重塑當代文學與藝術的新界面,更新了斯堪的納維亞地區的交流歷史和藝術觀念,試圖通過“深刻閱讀”的全新觀展模式打破語言與視覺過剩和美學濫用的時代悶局。

諾獎評委莫薩德(中)與雕塑家馬克·布魯斯、藝術家Karin Broos出席林江泉的個展

林江泉、曾東平大型個展“三個譯本”在瑞典孫訥市市立圖書館舉辦,孫訥市是首位獲得諾貝爾文學獎的女性塞爾瑪的故鄉,在個展進行期間,莫薩德院士兩次來到“林江泉與曾東平”個展現場并與策展人通過對話進行學術實踐,一次是與后現代藝術史中代表性雕塑家馬克·布魯斯、北歐著名的架上觀念藝術家Karin Broos共同出席;另一次是與北歐代表性藝術家、文學家等共同出席。期間,駐瑞典中國大使館的一位女士也出席展覽現場,她多次表達:她在該個展中找回了東亞研究的學術生涯的回憶,令她非常感動。該個展中有部分作品是林江泉、曾東平與韓國、日本的藝術家合作的平面裝置作品《你在鏡像中,還是活在邊框上?》 。莫薩德與策展人本特·伯格的對話深入多個領域,認為林江泉、曾東平在亞洲三種語言與北歐文學中來回轉換,他們來自文學,但所帶來的藝術信息又在文學史上找不到視覺痕跡,有如托尼·克拉格的平面雕塑般帶著非物體通往不存在的場域。莫薩德與策展人的現場對話重新給當代文學和藝術提供了一次新的思考契機。他們從更為廣闊的歷史、地理和政治視野出發,來探討藝術的產出與接受等問題。其出發點是探究藝術觀念如何在學科消除界限的過程中生成出新的刺激性和動力。該個展入選2019塞爾瑪·拉格洛夫文學獎交互單元與孫訥七月文化事件刊物。該個展主創藝術家家庭在開展首月訪問了孫納,孫納市政府特意開放塞爾瑪·拉格洛夫故居非開放的二樓私人區域給他們參觀,中國藝術家受到了高規格的禮遇。

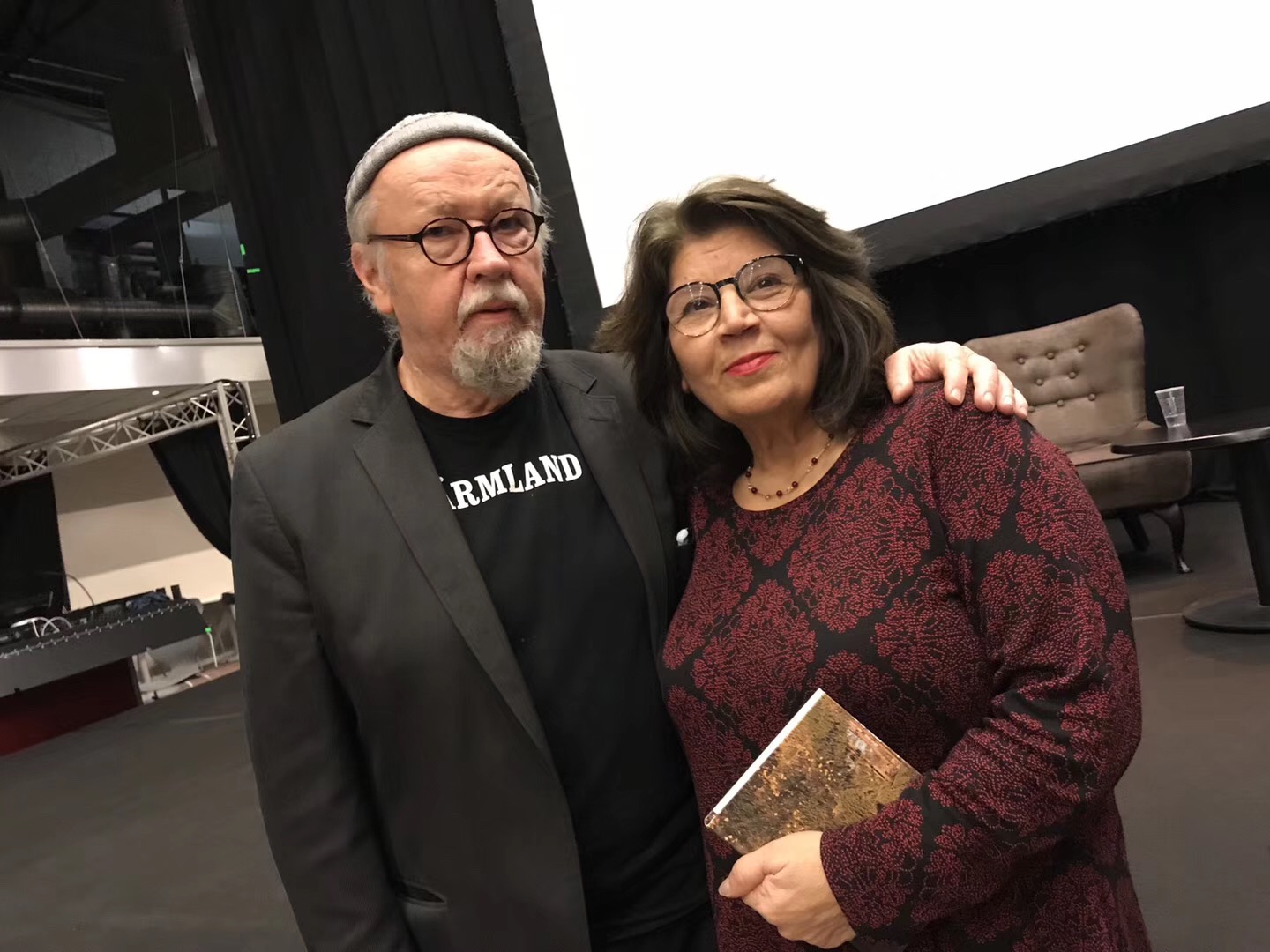

莫薩德與本特·伯格在韋姆蘭省書展現場的林江泉、曾東平“詞與住宅”個展和講座

林江泉、曾東平的“詞與住宅”個展項目與講座在瑞典韋姆蘭省書展中進行期間,莫薩德院士出席了個展現場和訪談會,并與策展人進行對話,對話深入當代文學與建筑的領地,進一步從社會和詩人、作家、藝術家的角度分析了在普世價值與全球化意識形態下多種文化藝術狀態。這次出席的還有藝術家David"Dayw"Liljemark、Anna Skagerling、Anarkisten Alkberg、Maestro Donner 、電影導演和制片人Sara Broos、畫家M?nga intresserade、Hj?rtklappning等。此前,林江泉在斯德哥爾摩的國家作家之家基金會畫廊和圖什比藝術家族美術館曾展出“特朗斯特羅姆文學館”建筑方案和繪畫裝置作品。托馬斯·特朗斯特羅姆為2011諾貝爾文學獎獲得者。這是林江泉在北歐的實踐中第一次以藝術實踐進入諾貝爾獎系人物的世界。

從上個世紀末期開始,瑞典學院院士的作家比例逐漸超過半數,其中不乏杰出的作家和詩人。除了為人所知的哈瑞·馬丁松(Harry Martinson),還有女性版圖中的Katarina Forstenson和Kristina Lugn。其中,莫薩德是有著現當代藝術管理工作背景的小說家和詩人,她在藝術和文學兩個界別中施予語言魔法,來來回回地折疊時空。她的作品中反復出現流亡的主題,包括語言層面,以深刻的意象反思世界上的各種制度,反對失職的語言。她的作品《我是如何被想念的》的隱喻成為了現實的參考方案,令讀者無法區分神圣與塵埃。她的女性意識在離別故土中發出強音,帶來即時的感動和后發的震顫。

莫薩德是瑞典的伊朗裔小說家兼詩人。1986年,她帶著兩個孩子從家鄉德黑蘭移居瑞典,當年她38歲。她坦言,人到中年要學習一種新語言并非易事,況且還要學習用瑞典文寫作。她說:“我38歲時來到瑞典,40多歲開始用瑞典語寫作,我用瑞典語寫作逾二十載。”莫薩德曾經在瑞典持續性從事藝術與策展工作,她自稱是自由思想者,她說:“我有自由選擇是否戴頭巾,我有自由決定穿哪件衣服。”穿著和頭巾似乎是她關于自由的能指與所指。30多年前,她跨越緯度,啟用一門陌生的語言在西海岸展開嶄新的創作生涯,就是為了追求自由的要義。雖然故鄉對她來說是遙遠的記憶,但波斯語世界的哈菲茲似乎就在她身邊。

吉拉·莫薩德

莫薩德1948年出生于德黑蘭。她出版了大量波斯語書籍,并用瑞典語出版了七本詩集,她被認為是20世紀偉大的詩人之一。在瑞典,莫薩德的詩歌和小說獲得了許多聲望很高的獎項,包括古斯塔夫·弗羅丁獎(the Gustav-Fr?ding Prize),諾德施泰特作家獎(Nordstedt's Author's Grant),瑞典科學院詩歌獎(a poetry scholarship from the Swedish Academy)、Aftonbladet文學獎、呂勒奧(Lule?)藝術與文學雙年展書籍和視覺獎頒發的Erik Lindegren獎等。她的作品已被翻譯成多種語言。2017年,她的詩集被翻譯成荷蘭語出版。2018年,她被任命為瑞典科學院院士。莫薩德在她的詩歌中將流放視為痛苦的經歷和藝術表達的可能性,從而有可能處理政治和宗教壓迫的真實創傷。她的詩通過言語,詩歌以及作為詩人和女人的地位來反映她的生存。她在社會坐標軸之中觀景辯景,作品稟具人性深度,比如她通過記錄自己喂鹿的過程來反思我們身處的現實與社情。在她的詩學中,北歐的極簡主義遇到了富裕而感性的波斯抒情傳統。

2018年,瑞典文學院希望通過選出兩名新院士重建聲望(另一名是法官),確保文學院能夠恢復諾貝爾文學獎評獎職能。瑞典評論家說:“莫薩德不需要瑞典學院,但學院需要她。”莫薩德發表就職演說的時候說:“照顧好你的痛苦,它是一只會唱歌的鳥,只為你...”評論說她的演說帶來了“光的字母”(ljusets alfabet)。經歷了挫折的瑞典學院,如今終于佳期如至,諾貝爾文學獎復頒,由波蘭女作家奧爾加·托卡爾丘克(Olga Tokarczuk)及奧地利作家彼得·漢德克(Peter Handke)分別奪得2018年及2019年度的文學獎,被稱為是莫薩德詩中的啼叫出現的高光。

粵公網安備44030702000122號

粵公網安備44030702000122號